ملابَسات موت “طبيعي”

“نفسي حزينةٌ حتى الموت.. امكثوا ههنا واسهروا معي”.

يسوع الناصري لتلامذته عشية صلبه، قبل أن ينهض بطرس ليشغّل للجمع موسيقى “تل الزعتر” على الأسطوانة.

تلت الصدمة الأولية لخبر انتقال زياد الرحباني إلى رحمته تعالى أطوارٌ انفعالية سيْلية. جاء الخبر السيء واحداً من سلسلة أخبار سيئة صارت هي حياتنا، كلها بالمبدأ، لكن خاصة في السنتين الأخيرتين، بحروبها وخسائرها وإنهاكاتها… وحيرتها (حيرة كأنو عندك كلّ الأسئلة بحضنك، وولا جواب عم تلاقيه). جاء الزعل كأنه ركوة القهوة عندما تنتظرها طويلاً لتغلي وترفع سحابة البنّ القشدية إلى السطح، فلا تغلي، تضطرك للانتظار والترقب، ثمّ في لحظة سهوٍ واحدة، تفورُ ناشِرة تلك المادة التي لن تعود قهوة ما إن تستقرّ على الأسطح الساخنة، تتكتّل وتنشف ويتشقق وجهها. وتشعر أن هذا هو لون الزعل، ملمسه الترابي المتفتت، مُفرِغاً لما كنتَ ملأته واعتنيتَ به، دفعة واحدة (وحتى هذا مجازٌ محرومٌ منه شاب مشتاق لقهوة حقيقية في غزّة اليوم، في صيف 2025).

بعد الصدمة والسيل العاطفي، أو ربما بالتوازي مع السيل العاطفي وكامتداد له، جاءت الأفكار- انفعاليّة هي الأخرى. أكثرها إلحاحاً كانت فكرة مزعجةً للغاية ترافقت مع سماع أخبار وشهادات عن زياد الذي “رفض إكمال علاجه” وقاوم قلق الأصدقاء والمحبين. ورغم غموض ما حصل وكثرة الخبريات، إلا أن تلك الفكرة كانت تأكل من دماغي، وتشعرني بأنها خطرٌ يزعزع بنيانًا نفسيًا ما، لم أكن جاهزة لتحدّيه.

ربما بكثير من السذاجة، سألت نفسي كيف يسمح الشيوعي – الذي كان جوابه الدائم على سؤال “ما العمل؟” هو “العمل هو العمل”- يسمح لنفسه بالاستسلام لمقادير الموت؟ خصوصاً في هذا الوقت وفيرِ الموت، الذي نصلّي فيه، في كلّ لحظة، لئلّا نسمع خبراً عن موت إضافي (مش وقتها أبداً، هكذا كتبنا في رسائل واتساب لبعضنا البعض). ثمّ فمن يموت لا يعمل، لا؟ فما العمل مع الموت؟

وفي الوقت نفسه، كانت فكرة مغادرة كلّ هذه البشاعات مغرية – حدّ الموت. مغرية حدّ احترامها وفهمها ورفع شأنها… والغيرة منها.

لم يكن هذا البينغ-بونغ الذهني، بطبيعة الحال، يرتبط بزياد الرحباني، بقدر ما هو يرتبط بي، واحدةً من الذين جعلوا منه مثالاً للصواب، أو أنني على الأقل، كوّنت رؤية عنه كأكثر الناس ممن عرفنا في حياتنا قرباً من محاولات مجانبة الشر والخطأ ومجاورة الصواب والخير.. والجمال الذي هو بين يديه سهلٌ، ليّنٌ، وكثير.

أقول سذاجة لأنني ألاحظ دخول المطْلَقات على الخط كلّما حاولت الإحاطة بكلمة المفتاح “زياد الرحباني”: خير وشر وجمال وقبح وخطأ وصواب… وأجهد لأنزع سطوة المطلَق (وأقصى المطلَقات الموت)، وأعود إلى الضباب، إلى الموسيقى. (شغّل لنا شي يا بطرس، قبل ما نموت من الزعل).

“المعلّم”

“الميتر” زياد، “المعلّم”، كانوا يقولون عنه ويكتبون. والوصف لطيف، لا شكّ أن وقعه ألطف من “العبقري” على الأذن. تسحبه الصفة الأولى من عالم التجريد والنظري والايديولوجي إلى عالم التجربة والعملانية. المعلّم، مَن يحترف صنعةً ويجتهد لتهذيب مهارته فيها، بغاية تركيب أو صناعة أو إصلاح الشيء (متل معلّم النجارة والكهربا والسنكريّة – وهو القائل أن الموسيقى “من تلحيم زياد الرحباني”). مُعلّمٌ مَن يملك أدواته ويعرفها، ويعرف تشخيص المشكلة وحلّها. وربما ليس على الضدّ من ذلك، لكن في الجهة المقابلة من المعلّم والمَعْلَمة، هناك العبقرية. كأن تقول إنّ في هذا الإنسانِ سراً مُعطى – ميزةٍ جينية أو إلهامٍ ربّاني مثلاً – يجعله فوق البشر، وهذه الـ”فوق” لا بدّ كانت جزءًا مما نفّر الرحباني من تلك الصفة التي لازمته فتى وشابًا وكهلاً. أمّا “معلّم” فكان يمرّرها للأصحاب والأغراب، فمن يراه بالقمصان المخططة والجيليه وشنطة الكتف التي تشعر أن فيها براغٍ ومفك صليبي صغير ومطرقة (ويمكن منجل)، يعتقد أن الرجل ذاهب إلى ورشته. وهو كذلك بالفعل، منهمك في التشخيص ومحاولات الاستصلاح. البيت والاستديو والشارع والبلد ورشة كبيرة، قبل الحرب وخلال الحرب وبعد الحرب وفي الهدوء النسبي وفي الحرب الحالية واللاحقة، وهو في الآخر “معلّم”…

لكن مَعلَمَته لا تلبث تورّطه من جديد: يَسمع الواحد موسيقى جميلة تُهبّط في القلب حيطًا، ويزلّ لسانه أو تسبقه الفكرة، ولا يستطيع منها فكاكًا. تسمع صوتًا يقول من جديد: والله هالزّياد… عبقري.

عن اليأس والأمل

– هو الوضع يائس سيدنا، أني مني يائس.

– ما عِندي شي اسمه يائس. مؤسسة صار فيها غلطة وانفجرت كلها. شو فيها؟ ما فيا شي. كلّو بيترمم. انت المهم ما تكبّرا.

– طيب شو هي، وين بتلتقى فسحةُ الأملِ؟

– أحيه، هيدي السطيحة اللي هونيك.

– هَي اللي هونيك؟

– ايه معلوم. بتجيلا 11 متر مربع. هلأ شو بدك إنت؟

– سيدنا، هَي ذاكرها منيح، سيدنا. أسوأ فترة مرّت عليي بحياتي جمعاء.

– لحظة، معليش. كلّن عندَك أسوأ فترة؟ أيّ هي فعلاً أسوأ فترة، اعتمد.

– هَي.

– هَي اللي بدك تقللي ياها هلأ؟

– نعم.

– ونهائي؟

– إي.

– هلأ هَي “أسوأ فترة”؟

– نعم

– طيب. امضيلي هون.

– لأ. بركي إجا أسوأ منها؟

(حوار بين الظابط واليائس. مسرحية “بخصوص الكرامة والشعب العنيد” 1993)

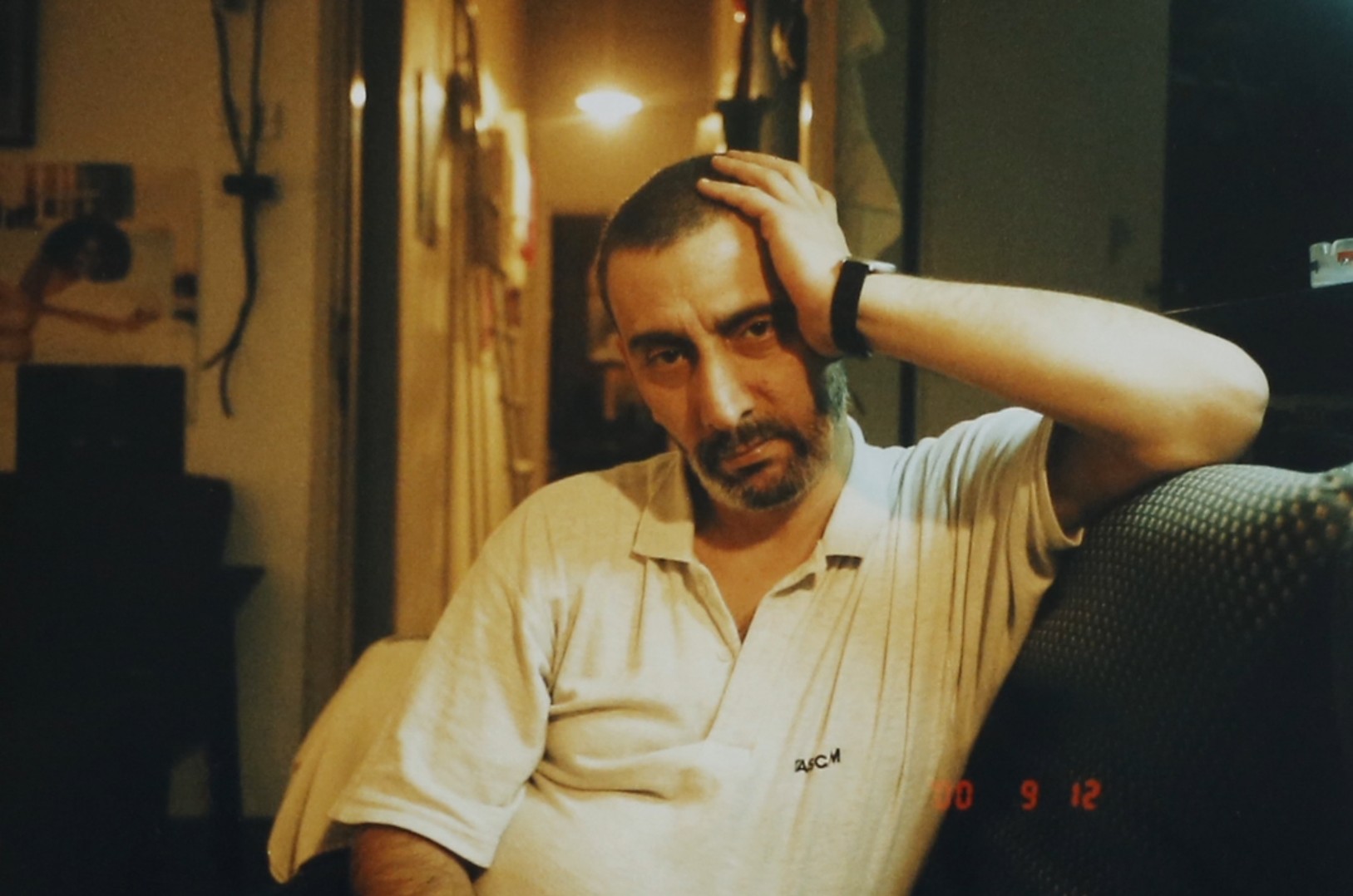

عام 2015 ابتسم لي الحظ واحدة من ابتساماته النادرة، ووقعتُ على فرصة لإجراء مقابلة صحافية مع زياد الرحباني لملحق شباب السفير. يقع بيته مسافة “قطعة شارع” عن الجريدة، لذلك كنتُ كلما اقترب الموعد شعرتُ أنني تأخرتُ كثيرًا، فكيف يعني أن يكون اللقاء بعد عشر دقائق وأنا ما زلت مكاني؟ قالوا لي “بس توصلي، دقّي عالجرس، مكتوب عليه فاتن دوغلاس، هيدا هو”. ضحكت ولم أسأل. انطلقت، ووصلت بالفعل قبل الموعد، ومن لحظة ما فُتح الباب، كان كل شيء سهلاً، يكرج كالماء. “عم تسمع مارفِن غاي؟”، “إي، بتعرفي الغنية؟”، “What’s Going On?، صرت أعرفه من العقل زينة”. يختفي في غرفة داخلية ويأتي بسي-دي أبيض اللون مكتوب عليه بخط اليد Marvin Gaye، هو عبارة عن كولكشن أغاني مختارة من زياد الرحباني. أكاد لا أصدّق سهولة الحصول على هدية منه، وأكاد لا أخبر أحداً على امتداد السنين عن لطفه الذي لم أفعل شيئاً لاستحقاقه، خجلاً، ولكن أيضاً إخفاءً لعوارض الـ”هَرْقة” التي نُصاب بها عندما يُدخلنا الرحباني بلا قصدٍ ملكوته، كما تفادياً لإثارة شجون الرفاق الذين سيغبطونني بلا شكّ، بعنفٍ وعتاب.

وهكذا مرّ اللقاء، متمهّلاً لطيفًا، أعطى فيه المضيفُ من وقته وانتباهه بسخاءٍ قادر على سحر المتلقّي من جديد. لكنّ انبهاري كان قد تضاعف من اللحظات الأولى، بدءًا بالتحديد من اكتشافي لاستعداد زياد التلقائي للانكشاف أمام الآخر، وإن كان التقاه لتوّه. هو استعدادٌ لإدخالك إلى عالمه من فوره. فبعد المرحبا، يشتكي من أن أحدهم أقنع صاحبة الشقة التي يستأجرها بـ”دوبلة” الإيجار عليه مرّة واحدة، “قال قالولها هيدا ابن الرحباني، معقول بتاخدي منه بس هلقد؟” ثمّ يحكي عن أوراق رسائل ألصقها على واجهة “الدورسوار” من شباب موسيقيين من مصر، وكيف أنه يهوى التجميع: “مشكلة حقيقية”، إلى أن يصرّح مستاءً أن إحدى المقالات أظهرته مظهَر إنسانٍ يائس مستعدّ للانتحار: “ما بعرف ليش ركّزوا عَهَي”.

كان ذلك تعليقًا عابرًا من عشر سنوات، أتمنى الآن لو أنني استفضت في السؤال عنه. أما الآن، مع ملابسات وفاة طبيعية، هي في قاموسنا غير طبيعية، أجدني أعود إلى ذلك التعليق، وإلى الفكرة المزعجة التي بدأ النصّ بوصفها (هيك بتعمل هيك؟). أعود أنبش، بحثاً عن أثرٍ للأمل أو لضدّه في أعماله، وأرى ما أجد.

“كان في واحد هيك، بعرفو أنا، عندو أمل. يضلّ عندو أمل. ورغم كلّ شي صار بهالبلاد، كان بعدو عندو أمَل. فبلّغت عنّو. صراحة يعني، ما طاوَعني ضميري، بلّغت عنّو، لقطوه وحبسوه. وبسجن انفرادي يعني. يعني أفضل ما إنو يتعاطى لا سمح الله، أو يختلط مع موقوفين تانيين يائسين مثلاً، ويقوموا يزغزغوله النوايا. طبعاً، زلمي عندو أمَل، ضبّوه. ضبّوه لما يضيع الأمَل”، قال مرة في برنامج “العقل زينة” الإذاعي. لكن “إي، في أمل. أوقات بيطلع مِن ملَل“، وقبلها “معرفتي فيك ما كانت طبيعية، من بعد ملل”. و“رح ينقطع الأمل الباقي بهاليومين… مننطر لسنة الألفين”. ملل قبل الأمل وملل قبل الحب وملل الانتظار، من ألفية لألفية، لتجنب انقطاع الأمل… كأنّ الأمل جسمٌ لزج يتزحلق من بين اليدين، كأنّه تشنّجٌ دائم، باعث على القلق كما هو باعث على (شيء مِن) الراحة..

اليومي: سيرٌ نحو المأساة بخطىً ثابتة

“النصّ المسرحي وعاءٌ في مسرحيات زياد الرحباني وليس بناء، وبمعني آخر يكون هاجسُ البنائية عنده عبءٌ ويمنع الانسياب الفعلي الذي تتطلّبه نوعيّة العلاقة بين المسرحية وجمهورِها”، كتب الروائي حسن داوود هذا الكلام في معرض مقالٍ نقدي في جريدة السفير عام 1980، بُعيد مشاهدته مسرحية “فيلم أميركي طويل”. ينطلق الكاتب من هنا ليقول أن التخفف من البنيان هو أحد العناصر المؤدّية برأيه إلى ما يسميه “بعثرة المسرحية”، بحيث تصير الأغنية نصاً مكتفياً بذاته يدور على الألسن، والحوار المنسلخ من جسمه المسرحي يستحيل نكتةً يندر مَن يعود يبحث عن وَصلها بسياقها وامتدادها.

أنتهي الآن إلى هذا الوعاء الذي أمامنا، في مسرحه بالذات. أتخيل أن زياد يبدأ دائمًا من استشراف الكارثة، “الواقِعة” التي وقعت، “فهي إذن واقعية”. صعود غاغارين إلى القمر، مثلاً، غير واقعي، إلى أن وقع. ما نشهده عن قرب وبُعد في غزّة الحبيبة، هل هذا واقعي؟ إنه ضرب من خيالٍ مريض، لولا أنّه قد وقع، فهو إذن، للأسفِ واقعي. انفجار مرفأ بيروت، عملية البايجر مثلاً، واقعيٌّ وواقعية، والكثير من الواقعية التي تنتظر بَعد، وجلّها من الصنف الثاني (مش من صنف الأحلام بالطلوع إلى القمر).

وأظن أن زياد يكتب النهاية المأساوية التي ستمشي إليها شخصيات المسرحية بشجاعة، فيكون كلّ ما يأتي قبلها، على مدى ساعتين-ثلاتة هو فقط “يوميات” هؤلاء السائرين إلى مأساتهم المؤكّدة. يومياتنا يعني. العادي جداً، الحوارات، النكات، المشادات، المشكلات الصغيرة التي تخفي خلفها مشكلات أكبر. في المسرح، بل في أغاني الحب أيضاً، تنفلش يومياتنا التي نخطو من خلالها (شوي شويّ) إلى الحدث المُعدّ سلفاً (الانسحاق والضرر الكامل لملَكات العقل في “فيلم أميركي طويل” أو ابتلاع الأرض للمدينة في “بخصوص الكرامة والشعب العنيد”.. أو صرخة زكريّا “ما بقا بدّي” في آخر “بالنسبة لبكرا شو”…). وكم سنضحك معاً في الأثناء، فالطريق إلى المأساة (الواقِعة) معبّد بالضحك.

…

“عم تحرّض؟”، تسأله الإعلامية فاتن عزام أثناء مداخلة إذاعية له على إذاعة صوت الشعب. “إي طبعاً، عم حرّض، شو جاي أعمل لكن؟”، يردّ. في التسجيلات الصوتية التي نُشرت مؤخراً على يوتيوب، يتجدّد البحث في زياد. في هذا الجزء من المقال، عادةً ما ينتهي النص إلى استنتاجات ما، ليس عندي منها إلا هذه: “عم يحرّض”. هو محرِّض دائم، هذا ما نقوله عندما نقول لبعضنا أنه كان جزءًا من تكويننا الفكري والنفسي والعاطفي والجمالي. هو حرّض هذا الفضول، على الأقل. تحريضٌ كهذا هو حبٌّ كبير، للناس جميعاً. ومع الوقت، مع كلّ يومٍ إضافي يمرّ منذ 26 تموز الماضي، أتأكد من أن موته هو الآخر كان تحريضًا أخيرًا، ولو لم يقصده. نظرة واحدة حولَنا تؤكد مشهد النهاية الذي نخطو نحوه متشبثين بيوميات واقعية حتّى كأنها الكابوس، كأنها نكتة. (خلص)، سأؤمن الآن على الأقل أنه كان تحريضًا بالموت، ضدّ كل هذا الموت حولنا. وبداخلنا.