تقاسيم ولغات: عن موسيقى حمَلها زياد إلينا

“كل لحن لزياد مستعدّة غنيه حتى لو غنّاه غيري، لاني عم بتعامل مع فنان كبير هو حدث مهم على صعيد الأغنية العربية” – فيروز في حوار إذاعي

الوقت يقترب من Round Midnight. السماعات في أذني، والـ Playlist أمامي. منذ أن رحل زياد، شعرت برغبة عارمة في الاستماع إلى موسيقاه فقط… موسيقى صافية لا غير: أبو علي، وقمح، ضيعانو، مقدمة ميس الريم… كل عمل موسيقي أنتجه كان أشبه بـ مانيفستو جديد يؤكد فيه مجددًا قدرته على إنتاج أعمال لا تشبه ما سبقها، وتختصر المسافة بينه وبيننا.

هذا التنوع والتجديد المستمر كان، وما يزال، مثيرًا للإعجاب. كان ذلك ممكنًا لأن زياد يُتقِن عدّة لغات موسيقية و”يتكلّمها” بطلاقة، فكانت ميزته الأولى بأنه نقلَ لغتنا المنطوقة إلى الموسيقى بِلُغاتها المتعدّدة. وكلما استمعت إلى موسيقاه، يخطر في بالي أن لكل عمل بصمة مختلفة، في الشكل والمضمون والأفكار. لكن ثمة خيطًا رفيعًا يجمع بينها، خيط يمتد من سبعينيات القرن الماضي حتى أواخر العقد الأول من الألفية الجديدة. وكلما تعمّقت في موسيقاه وأعماله، كنت أرى كيف حافظ زياد على هوية واضحة وفكر متماسك ينسجه في كل عمل يقدمه، ليس في الموسيقى فقط.

هذا النص محاولة لرسم مسار يتتبّع الخيط الممتد لأكثر من أربعة عقود، حيث يتكرر فيه مفهوم الإحالة إلى عمل قديم، سواء من أعماله أو من إرث الرحابنة أو غيرهم. هكذا يصبح من الممكن أن نربط، مثلًا، بين مسرحية “شي فاشل” (1983) وأغنية “إيه في أمل” (2010) من خلال أسلوب البارودي (Parody)، وإن اختلفت الزوايا والرسائل. أسلوب الإحالة هو نفسه، لكن زياد يستكشفه من اتجاهات وبأدوات متعدّدة. وهذا ما يفعله تحديدًا في موسيقاه: يمد خيطًا واحدًا عبر أربعين عامًا، يفكّك، حتى أعماله، ويعيد تركيبها بحسب الإمكانات المتاحة التي تتبدل بدورها مع مرور الزمن… يتابع التعلّم، يكتشف شيئًا جديدًا ويصنع منه جمالًا.

وهذه القراءة لا تهدف إلى تقديم جردة شاملة لكل أعمال زياد، ولا تدّعي بأن مراحله الفنيّة يمكن فصلها زمنيًا بين عقد وعقد لتشكّل قطيعة مع ما سبقها، بل تحاول تتبّع ملامح وتحوّلات تشير إلى تطور تدريجي ومستمر في نظامه الموسيقي.

في النهاية، هذا النص، أكثر من أي شيء آخر، هو دعوة للتعرف مجدّدا على زياد الموسيقي، والاستماع إلى أعماله بآذان جديدة تكشف لنا المزيد في ما اعتدنا سماعه في أعماله.

لغات زياد

وُلد زياد وتربّى في بيت فنيّ وموسيقيّ وضعه في سنّ مبكرة على تماس مع اللغة الموسيقية وقواعدها. ولكّنه كان أيضًا على اطّلاع واسع بالتجارب الموسيقية حول العالم، من الجاز إلى الروك، والموسيقى المعاصرة بشكل عام. وهذه المعرفة تظهر بوضوح في أعماله الموسيقية المتنوّعة، فأتاحت له بناء ثقافة موسيقية واسعة انعكست على أسلوبه في التأليف والتوزيع. وعبّر عن هذه المعرفة المتراكمة من خلال “نقلاته” الموسيقية التي حملت أصواتًا أو لغات مختلفةً في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، كما في بداية الألفية الجديدة.

السبعينات والديسكو

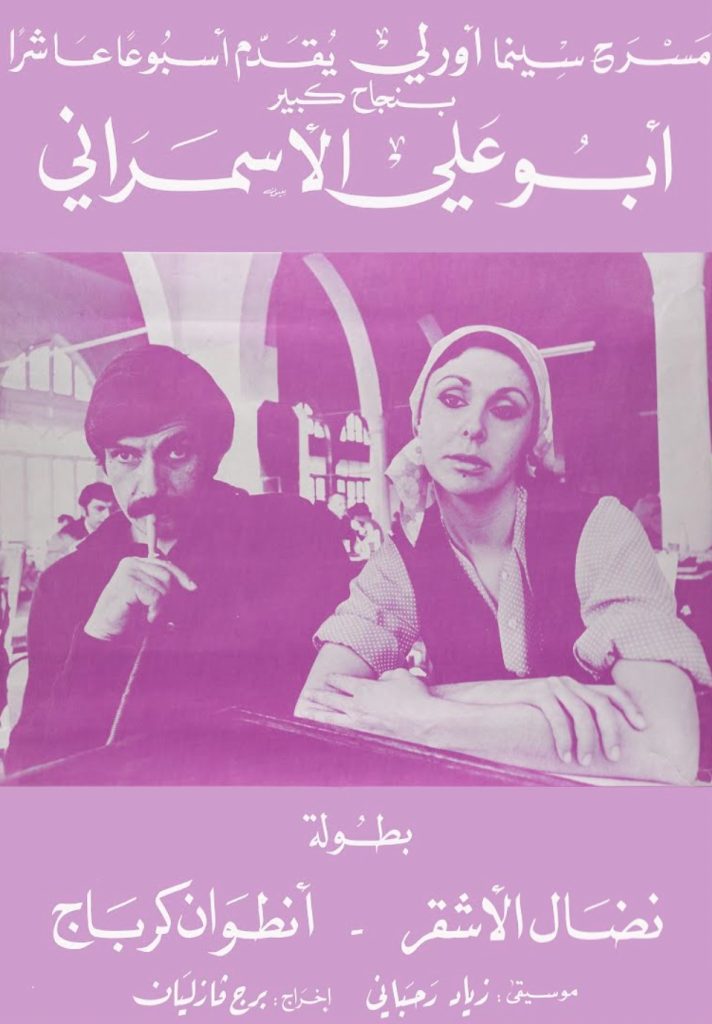

في أعماله الموسيقية الصادرة في النصف الثاني من السبعينيات، يظهر تأثر زياد الكبير بموسيقى الديسكو والفانك التي كانت رائجة في تلك الحقبة، مثل أغاني فرَق الـBee Gees وAbba وBoney M. ويمكننا أن نلاحظ هذا التأثر في التوزيع الموسيقي لأغنية “ع هدير البوسطة” في ألبوم “وحدن” الصادر عام 1979. فالأغنية في الأصل تنتمي إلى الطابع الشرقي، وإيقاعها في النسخة الأصلية شرقي (يمكن وصفه بـ”المقسوم”)، لكنها أصبحت في نسخة الألبوم أغنية أقرب إلى الديسكو. أسلوب التوزيع نفسه نلاحظه في “ميس الريم” إذا ما قارنّا النسخة الأصلية، أي مقدّمة مسرحية ميس الريم للأخوين الرحباني، ونسخة ألبوم “أبو علي” (1978). فالنسخة الأصلية تحمل توزيعًا رحبانيًّا تقليديًّا، بينما تذهب نسخة الألبوم باتجاه الديسكو بشكل كامل، وهو اللون الموسيقي الذي يحافظ عليه أيضًا في مقطوعة “أبو علي” التي ألّفها في الأساس كمقدمة لمسرحية “أبو علي الأسمراني” (1974) من إخراج برج فازليان.

reprise 1: “تابع لشي تابع”

كان زياد حريصًا دائمًا على إعادة توزيع الكثير من أعماله وفق قدرات الفرقة الموسيقية المتوفّرة، ولهذا نجد أكثر من توزيع لـ “ميس الريم” و”رمادي ع رصاصي” و”أبو علي” و”وقمح”. هذا ما أتاح له، كمؤلف، أن يستكشف الميلودي التي كتبها منذ زمن من زوايا مختلفة وفي أساليب متجددة، وما أتاح لنا، كمستمعين، أن نصغي إلى القطعة الواحدة أكثر من مرّة، وفي كل مرة نسمعها بشكل جديد ونكتشف تفاصيل لم نلحظها من قبل، بمجرد مقارنتها بالنسخة الأصلية.

على سبيل المثال، فلنتأمل قليلًا في مقدمة “ميس الريم” ومقدمة “أبو علي”. قطعتان موسيقيتان لا تتجاوز مدة كل منهما أربع دقائق، أُلفَتا لتكونا مقدمةً لمسرحية. لكن زياد عاد لاحقًا إلى الجمل الموسيقية فيهما، وأعاد صياغتها ليسجّل أكثر من أربعين دقيقة من الموسيقى على مدى أكثر من عقد من الزمن، من خلال ألبوم “أبو علي”، ثم “هدوء نسبي”، و”موسيقى على قيد الحياة من بيروت“، وغيرها من التسجيلات والحفلات. كان ذلك ممكنًا نتيجة قدرته الفريدة على تفكيك الجمل الموسيقية وإعادة صياغتها أكثر من إثنا عشرة مرة في تسجيل واحد (مثلَا ميس الريم – ألبوم أبو علي) بأسلوب وتوزيع مختلفين، بما يتماشى مع تطوّر أفكاره الموسيقية، من دون أن يُشعرنا بالملل. بل أن التكرار بتوزيعات وتفريدات مختلفة يثير فينا الترقب لما سيأتي، ويولّد أحاسيس فريدة مع مرور الوقت (12 دقيقة). إلى هذا الحد كانت لغة زياد الموسيقية مكثّفة وقابلة للتجريب، لتحمل أفكارًا ومعاني جديدة، وتفتح آفاق أوسع مما كنا نظن أنه ممكن.

الثمانينات والجاز فيوجن

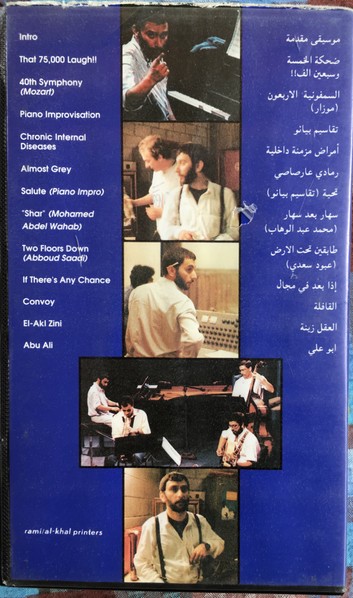

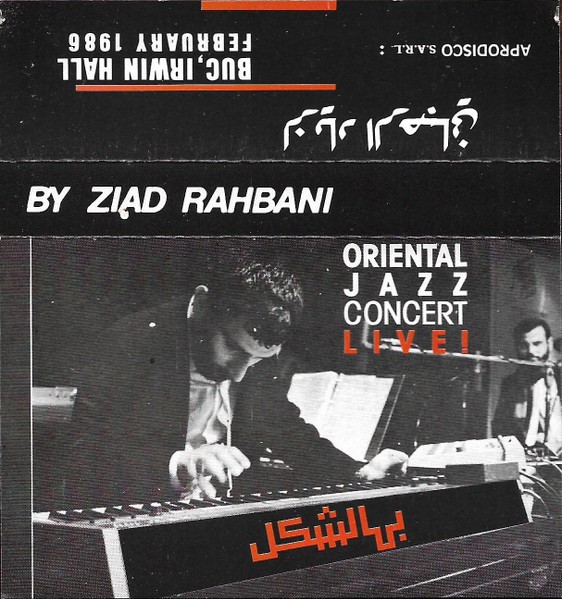

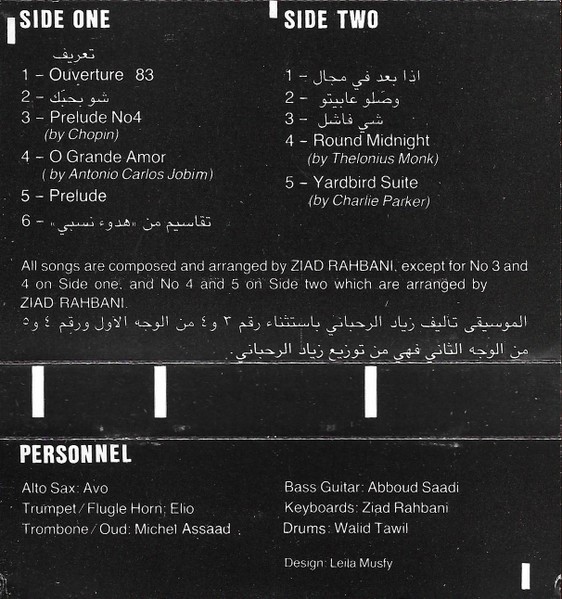

من “هدوء نسبي” و”خليك بالبيت”، مرورًا بمقدمة “شي فاشل”، وصولًا إلى حفلة “بهالشكل”، نجد أنّ النوع الطاغي في موسيقى زياد خلال الثمانينات كان يدور في فلك الجاز فيوجن Jazz fusion. وكان قادرًا على التحرّك بسلاسة بين الأنماط الموسيقية التي أتقنها دون أن يفقِدَ أيّ نمط روحه الخاصة. على سبيل المثال، قدّم في “هدوء نسبي” نوع الفيوجن الذي طالما فكّر فيه: أفكار موسيقية شرقية تُعزف باستخدام آلات غربية، ممزوجة بأصالة عربية حقيقية في بناء الجملة اللحنية والإيقاع، تمامًا كما في أي موشّح أصيل. وهذا ما شرحه في إحدى المقابلات التلفزيونية عام 1993 مع الصحافي طلال شتوي، عندما عزف الإيقاع الشرقي على البيانو. وهنا يظهر مجدّدًا منهج التفكيك وإعادة الترتيب والتوزيع الذي كان يتّبعه. أما في حفلة “بهالشكل“، فكان من الواضح أنّ هناك تحية (homage) موجّهة إلى عدد من الموسيقيين الذين أثّروا فيه. فالحفل لم يتضمّن فقط مقطوعات من تأليفه، بل قدّم فيه نسخًا (versions) لأعمال موسيقية من ثقافات متعددة، مثل البيبوب: Yardbird Suite لتشارلي باركر، الجاز ستاندرد: Round Midnight لثيلونيوس مونك، الموسيقى الكلاسيكية: Prelude No. 4 لشوبان، البوسا نوفا: O Grande Amor لأنطونيو كارلوس جوبيم، وغيرها من الكلاسيكيات والستاندرد.

في هذه المرحلة أيضًا، أي فترة الثمانينات، بدأ زياد يتعمّق أكثر في تجاربه الموسيقية، خاصة في ما يتعلق بطبيعة الموسيقى الشرقية وكيف يجب أن تتطوّر من وجهة نظره. وقد وجد في الجاز عالمًا خصبًا لذلك، خصوصًا وأنّ كِلا النمطين (الجاز والموسيقى الشرقية) يشتركان في مفهومي السلطنة والارتجال. هذه الرؤية الفلسفية للموسيقى تجسّدت في تجارب مثل مقطوعة “أمراض مزمنة داخلية“، التي نسمع فيها لأول مرة عزفًا منفردًا (سولو) له على آلة البيانو الكهربائي (rhodes) بمقام السيكا. ورغم مرور الوقت، ما زلت حتى اليوم أرى فيها تجربة جريئة ومميّزة.

هذا التمازج بين العوالم الشرقية والغربية، من دون أن تُفقد أيٌّ منها خصوصيّتها، هو ما يجعل تجارب زياد مثيرة للاهتمام. فنحن لا نسمع موسيقى عربية مُغرَّبة، ولا موسيقى غربية مُشرَّقة، بل نسمع ببساطة موسيقى جديدة لا تقوم على الخلط أو المزج السطحي، بل على تأليف عميق وفهم حقيقي للغتين. وهذا، في رأيي، كان الجوهر الأعمق في مؤلفات زياد.

التسعينات والعودة إلى الشرقي

في التسعينات، تابعَت موسيقى زياد نضجَها، لا سيّما في الجانب الأوركسترالي. المثال الأبرز على ذلك هو ألبوم “إلى عاصي”. من خلال هذا الألبوم، نلاحظ كيف أنّ زياد، كموزّع أوركسترالي، أصبح قادرًا على أن يكون كلاسيكيًا بامتياز، لكن بطريقته الخاصة، حيث يبتكر أصواتًا جديدة تُدهش الأذُن الشرقية، ومع ذلك يحافظ على هويّة الأغنية كما تصوّرها. فألبوم “إلى عاصي” لم يكن فقط تحية لعاصي الرحباني، بل كان أيضًا نافذة على فلسفة زياد كموزّع، وإشارة دالّة على الاختلاف بين مقاربته للأغنية ومقاربة الجيل الذي سبقه، حتى لو كان ذلك من خلال الأغنية نفسها.

على سبيل المثال، هناك تمايز واضح بين النسخة الأصلية لأغنية “أنا لحبيبي” الرحبانية والنسخة التي أعدّها زياد في “إلى عاصي”. في النسخة الجديدة، استطاع زياد استخلاص الحزن من الكلمات بطريقة لم تكن موجودة في النسخة الأصلية. وعلى العكس، في “شالِك رفرف”، أخرج من الأغنية طاقة راقصة لم تكن متوقّعة، وقدّمها بإيقاع أسرع بكثير من الأصلية، محوّلاً إيّاها إلى ما يشبه الدبكة العصرية، في إعادة تخيّل كاملة للأغنية.

بدا واضحًا اهتمام زياد العميق بالموسيقى الشرقية في ألبومات أخرى صدرت له خلال فترة التسعينات، وأبقى على حضورها القوي في أعماله، مثل “سلملي عليه”، “ضاق خلقي”، “مش كاين هيك تكون”، “وقمح”، وغيرها.

وامتد هذا الاهتمام والتأثر الشرقي الناضج حتى إلى موسيقى مسرحية “لولا فسحة الأمل”، وتحديدًا في أغنية “العيشة صعبة” التي تستخدم إيقاعًا راقصًا، لكنه في الوقت نفسه إيقاع معقّد. يساهم التوزيع الموسيقي في تقريب هذا الإيقاع ليصبح أقرب إلى الدبكة، ولكن “دبكة معقّدة”. ويستمر هذا الأسلوب حتى في موسيقى مقدمة الفصل الثاني “الأمل”، حيث يبرز نضج زياد وتجديده في أفكاره كموسيقي ومكتشف للإيقاعات والأساليب الجديدة. فاللحن سهل وبسيط و”شعبي”، لكن التعقيد يكمن في طريقة تغيّر الإيقاع مرارًا وتكرارًا دون أن يلحظ المستمع ذلك مباشرة. وهنا، برأيي، وصل زياد إلى أكثر أسلوب يعبّر عنه كموسيقي: “شعبي لكن كلاسيكي”، و”بسيط لكنه معقّد”.

reprise 2: كيفك إنت: حَكي موسيقى

يملك زياد رؤية خاصة لجهة التعامل مع الكلمة واللحن والانفعالات العاطفية في الأغنية. لنأخذ مثلًا “كيفك إنت”: تبدأ الأغنية بمقدمة موسيقية تهيّئ للكلمات الأولى: “تذكُر آخر مرة شفتك سنتا…” (كلام وأداء وموسيقى يحاكيان ما يشبه خجَل المتحَدّث)، يليها مقطع موسيقي آخَر يبدأ بسؤال “كيفَك” (أي المبادرة)، ليتوقّف الكلام للحظة، ثم يتبعها مباشرة “قال عم بيقولوا صار عندك ولاد” (إسترسال في الحديث)، وينهي الفكرة بـ “شو بدي بالبلاد، الله يخلي الولاد” (بوح وموقف صريح). هذا التتابع اللفظي والموسيقي يكشف أسلوب زياد الفريد في صياغة الحوار داخل العمل الغنائي. إذ أنّ هذا القرب من الإيقاع اليومي للغة المحكية يتيح للأغنية أن تصل إلى القلب بسرعة وعمق، لأنها تتعامل مع اللغة كما نتعامل نحن معها في حياتنا اليومية: كلحظة حوار حيّة، وليست مجرد نص مغنّى. هذا الأسلوب يستحق التوقف عنده، لأنه يمنحنا مفتاحًا لفهم سبب شعورنا بقرب موسيقى وأغاني زياد من وجداننا، وربما أكثر من الأغاني الشعبية الرائجة. فالاهتمام العميق الذي يوليه للمساحات الصامتة كما الموسيقى أكسبه حسًّا أعلى بالكلمة وقدرة أكبر على التعبير عنها موسيقيًا، حتى في طريقة تقطيع الجملة.

الألفية الجديدة: الذروة

أمّا مرحلة الألفية الجديدة، فشهدت نشوء نظام لغوي موسيقي مختلف تمامًا. ونسختي المفضّلة من زياد الموسيقي هي هذه المرحلة التي تعبّر عن ذروة النضج والبحث الموسيقي المتواصل والتكثيف والخبرة، وهي مرحلة يمكن اعتبارها بالفعل واحدة من أكثر اللحظات اكتمالًا في تاريخ التأليف الموسيقي العربي المعاصر. هذا المسار قد يكون بدأ في التسعينات مع مقطوعات موسيقية مثل “الأمل” (مقدمة الجزء الثاني من مسرحية “لولا فسحة الأمل”). ولعل تكرار زياد لعزفها في حفلاته يشي بمكانتها العاطفية لديه، وكأنها اختزال لهويته الموسيقيّة في مراحلها المتأخرة.

وفي ألبوم فيروز “ولا كيف” نجد زياد منخرطًا في عملية إعادة اكتشاف الفلكلور اللبناني من خلال أغنية “إن شاء الله ما بو شي“، ويعيد الفكرة نفسها التي طرحها في قطعة “الأمل”. الميلودي بسيطة، غنائية شعبية، لكن تركيبها معقّد إيقاعياً، كما أن التوزيع أضفى عليها بعدًا إضافيًا من التعقيد. اختيار الأوركسترا الكاملة، من وتريات ونحاسيات وخشبيات، لتقديم عمل كهذا، يُعد خيارًا غير مألوف، لكنه رفع من قيمة الأغنية بشكل كبير، إذ مزج بين الإحساس الملحمي الذي تمنحه الأوركسترا وخفة الظل في الكلمات واللحن. هذه التناقضات تخلق دائمًا شخصية جديدة لكل أغنية من أغاني زياد.

كما يظهر النضج في موسيقى “ديار بكر”. وبالمناسبة، هذه المقطوعة هي الأقرب إلى قلبي ومسؤولة عن أني أصبحت موسيقيًّا. في “ديار بكر”، تُدخِلنا تركيبة الميلودي والمزاجية الإيقاعية والتوزيع في جوّ من التراثيّة، رغم أنها موسيقى حديثة في الوقت نفسه. وهنا تأكيد إضافي على أن زياد شخص “تراثيّ” بشكل كبير ويقدّر التراث والميلودي البسيطة والسهلة سمعيًّا، والمعقدة موسيقياً التي يصعب تنفيذها.

عُزِفَت “ديار بكر” أمام الجمهور عدة مرات. وكانت أبرز العروض حفلة “دا كابو” (Da Capo) في أبو ظبي، حيث أعاد زياد توزيع العديد من القطع القديمة لتتناسب مع فرقة Big Band، مانحًا الحفل طابعًا يجمع بين روح الجاز والموسيقى الشرقية في الوقت نفسه، مع حضور القانون والبزق والإيقاعات الشرقية. وعبارة “دا كابو” تعني “العودة إلى البداية”، وهذه الحفلة كانت فعلًا عودة إلى التراث من منظور جديد بالنسبة لزياد. ومع ذلك، تضمّن الحفل أيضًا أعمالًا تُعد جديدة، مثل قطعة “يوميات” التي كانت موسيقى تصويرية لفيلم وثائقي عن أبو ظبي.

وفي عام 2019، استمعتُ إلى قطعة جديدة لزياد، وكانت آخر إصدار موسيقى صامتة أسمعه له. كنت حينها أدرس موسيقى باخ، وكانت هذه القطعة، للمصادفة، بمثابة تحية للموسيقار الألماني يوهان سباستيان باخ، وحملت عنوان “إلى باخ“. حاول زياد من خلالها أن يقدّم رؤيته الشخصية لباخ موسيقيًا، ويُظهر مدى أهمية هذا المؤلف بالنسبة له. بأسلوب جاز منضبط بشكل كبير، كتب ميلودي تشبه “الفوغا رقم 2” وتتضمّن إحالات إلى أساليب تأليف عدّة كان يستخدمها باخ. عندها تأكدت أن زياد يدرس أعمال باخ بعمق – كنت أشك في ذلك سابقًا، لكن هذه القطعة أكدت لي الأمر.

reprise 3: سنونو وقرميد ولحن ثقيل

جمَع زياد بين الكتابة الكوميدية والدراما والموسيقى، ما جعل بعض أعماله تحمل أكثر من قصة في آن واحد. على سبيل المثال أغنية “إيه في أمل” التي غنّتها فيروز: هي في ظاهرها أغنية، لكنها مشبعة بالدراما، وتروي حكاية تراجيدية، وتحمل في نفس الوقت جرعات من الكوميديا والبارودي (Parody – محاكاة ساخرة) لكلمات والده وعمّه: سنونو، قرميد، زهور، حقول…، وهي مفردات ترافق القصص الرومانسية وتستعير من الطبيعة صورًا تظهّر الانطباعات الداخلية. لكنّ زياد كان يوظّفها كتذكير بالألم الذي عاشته الشخصية الغنائية، فيقلب بذلك التوقعات. وهذا أسلوب معروف في الكوميديا، وخاصة في فن “البارودي”، ويذكّرنا بأوسكار وايلد، الذي يجمع بين السخرية والعمق في قالب واحد.

السؤال الجوهري في “إيه في أمل” هو: كيف استطاع المؤلّف أن يضعنا في حالة حيرة بين التراجيديا والكوميديا؟ هنا نعود إلى الخيط الذي يمتد من مراحل سابقة إلى الألفية الجديدة، رابطًا بين “شي فاشل” (بارودي للمسرحيات الرحبانية الرومانسية) و”إيه في أمل” (بارودي تطال كلمات أغنيات الرحابنة نفسها).

وكما أن “شي فاشل” مسرحية داخل مسرحية (Parody)، فإن “إيه في أمل” هي “أغنية داخل أغنية”، إذ نجد تفاعلًا بين كلمات أغاني الرحابنة وكلمات زياد، فنحصل على عملين في واحد. الإطار الموسيقي يحمل إشارات إلى الباروك (Baroque) أو ربما ما ما يمكن توصيفه بـ”فالز شرقي”. وعندما تُقدّم هذه الكلمات الرومانسية في قالب بارودي، وتنساب في لحن ثقيل وحزين، ينقَلب المعنى ويرسو في نهاية الأغنية أمام حقيقة واقعية قاتمة: “يوميي ليل وبعدو نهار، عمري قدامي عم ينقضى… تنيناتنا منعرف شو صار”.

Finale

منذ السبعينات وحتى أواخر الألفينات، تنقّل زياد بين أنماط موسيقية متعددة: من الديسكو، إلى الشرقي المصري، فالتراث اللبناني، ثم الكلاسيك، فالجاز والبيبوب، وصولًا إلى الموسيقى الكردية وحتى البلقانية. واستطاع توظيف هذه الثقافة الموسيقية الواسعة لابتكار جماليات موسيقية تحكي قصّته الشخصية، وقصّة شغفه بإيصال الموسيقى الشرقية إلى العالم، وهو ما أراه السبب وراء صوته الفريد والمميّز موسيقيًا.

“أحاول أن أؤلف موسيقى شرقيةً أحملها للعالم. الغرب هو الذي يصنع موسيقانا الآن ويحملها إلينا.” – زياد الرحباني في حوار صحفي (1996)