“العاديّون” الذين أصابهم الجنون

لا أبطال في مسرحيات زياد الرحباني. ورغم صعوبة تلخيص تاريخ طويل من العمل المسرحي، كتابةً وتمثيلًا وإخراجًا، إلى جانب الموسيقى والأغنية، يمكن تلمّس نزعة دائمة لتسليط الضوء على من لا يلتفت إليهم أحد، أولئك الذين تُسمّيهم النُخب “الناس العاديين”. وهي تسمية تحمل في طيّاتها تنميطًا واستعلاءً، وكأن من يطلقها يملك جدول تعريف وحقّ تحديد من هو “العادي” ومن ليس كذلك.

زياد نفسه قال في أحد مؤتمراته الصحفية: “هيدا اللي بيحكوا عنه مواطن عادي، ما بقى في منه، لو في مواطن عادي كان خرب الدنيا، لأنو ما بينعاش”. المقصود بـ”العادي” هنا هو الإنسان الذي لم ينغمس في فساد الحياة أو الدولة، ولم تلوثه بجنونها المُريب، ولم تجعله عبدًا لملهاتها الاستهلاكية، لأنه “بهيك حدّ أدنى ما بينعاش”. ولهذا، يرفض زياد فكرة وجود إنسان “طبيعي” قادر على التعايش مع واقع كهذا، ويرى أن هذا النوع، هذا العادي، في طريقه إلى الإنقراض.

شخصياته الرئيسية موجودة، لكن فكرة البطل الاستثنائي المنقذ، كما في الثقافة السائدة، لا تطأ قدمها عوالم ومسرحيات زياد الرحباني. أبطاله الحقيقيون هم شخصيات موزّعة على البنيان الطبقي للمجتمع، جميعهم يعانون من الفجوة الطبقية، ويقضون وقتهم في الشوارع أو الحانات أو في “نزل السرور” بحثًا عن مأوى مؤقت يحميهم من قسوة العراء.

في مسرحية “بالنسبة لبكرا شو؟”، يخبر زكريا صديقه نجيب عن عمل زوجته السري، “عم بتطلّع البرّاني” من أجل دخل إضافي يُساعد العائلة على تحمّل الأعباء التي ترتبت عن انتقالهم إلى المدينة. هذه هي الحياة المفروضة على الإنسان العادي. أن يعرض جسده في السوق. ولأنهم “ناس عاديين” يحلمون بشراء “أحسن تياب” لأولادهم، وفي ذروة تعبيره عن الفجوة الطبقية، يشرح الأثر النفسي التي تنتجه الظروف المادية وتقلّباتها: “الفقر بفزّع يا نجيب… لما كنا فيه ما كنا شايفينه، عايشين هيك طبيعي. بس طلعنا منه شوي، شفناه من بعيد، بفزّع أكتر”. هنا يقدّم زياد موقفًا اجتماعيًا طبقيًا واضحًا، لكن كثيرين يتجاهلونه ويختزلونه ضمن حيّز القالب الكوميدي. هم أنفسهم من استخدموا عبارة “الناس العاديين” في جنازته وفي الإعلام، وكأنهم يضعون حاجزًا بينهم وبين من انحازَ لهم زياد وأحبّوه.

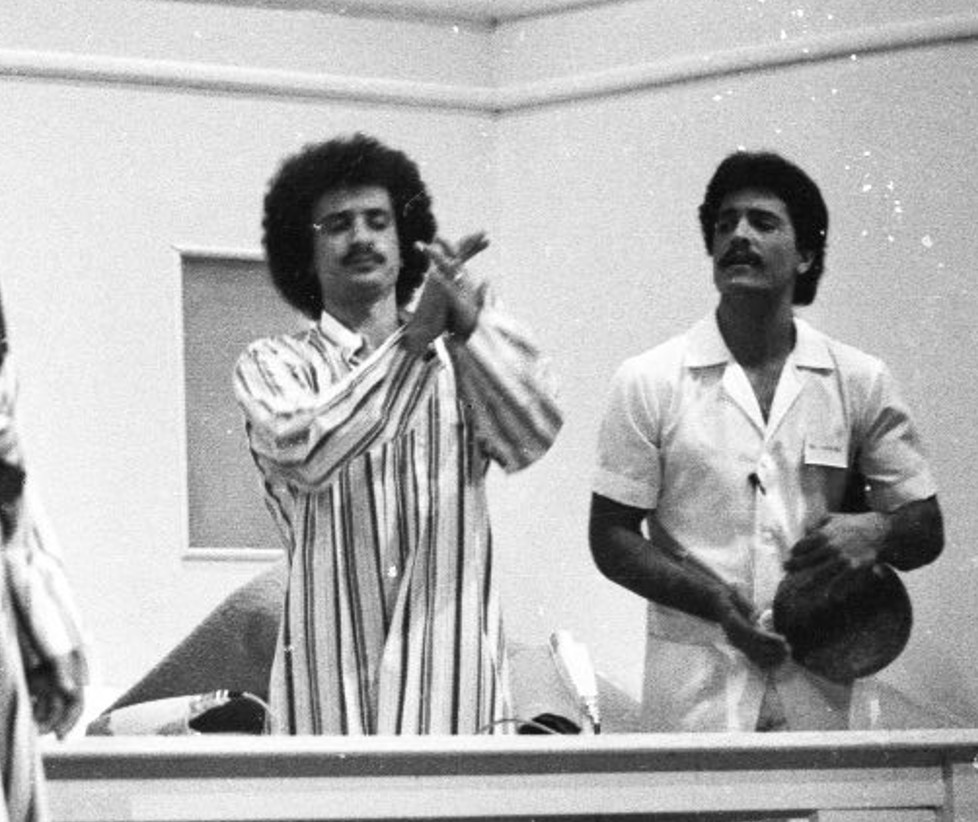

العادي عند زياد ليس كما عند النخب. هو الإنسان الحركي الرافض، غير القادر على ابتلاع ما تقدّمه له البِلاد من جنون مُعمّم. أما عندهم فهو البسيط محدود الثقافة، صاحب الذائقة “المتدنية”، المنشغل فقط بقوت يومه. هذه الفجوة في المعنى هي من أبرز تجليات الصراع الطبقي في مسرحيات زياد إذ تظهَر الفجوة بين لفظين واستخدامين مختلفين لنفس عبارة “عاديين”. ولكن، قد يصل أولئك “العاديين” إلى حافة الجنون لأن الواقع الذي يعيشونه غير منطقي ولا يُحتَمل، فيردّدون “دكتور أنا مش حجّة”، كما في مسرحية “فيلم أميركي طويل” حيث يجتمع المرضى النفسيون والمدمنون بعيدًا عن جنون الحرب الأهلية اللبنانية وعلامات الاستفهام حول ما سيحدث في المستقبل.

هل تعرف ماذا سيحدث؟ هل يعرف أحد؟ كلّنا نزار. كلّنا رشيد ونجيب وثريا ونور وأبو ليلى وغيرها من الشخصيات. كما أننا جميعًا جزء من موسيقاه وفنّه، ومن تلك السخرية التي تُضحك وتبكي في آن. نحن، من لم نعد عاديين، أصابنا الجنون.