عن اللغة الأم وتمرّد الابن الضادّ

«قال: علمتني حلوة الحلوين

ان فليت اترك عطر بهالكون»

– سعيد عقل

أكتب هذه السطور بالفصحى، كما تفرُض تقاليد الكتابة، لكنني أدرك أن زياد لم يحتج يومًا إلى هذا القناع اللغوي. كان شفافًا، مباشراً، لا يتلطّى خلف البلاغة. هنا يكمن سرّه: ابتكرَ لغة محكيّة استحالت نظامًا خاصًا به، نظامَا لا يمكن تقليده. كانت محكيّته أكثر من لهجة يومية؛ كانت موقفَا سياسيًا وفنيًا وأخلاقيًا، خلاصة حزن شخصي ومعاناة جماعية، حزن يتحوّل في يده إلى موسيقى.

كان زياد ملكًا لنا قبل أن نعي ذلك. أغنياته لم تكن مجرد موسيقى، بل مرايا تعكس هزائمنا الشخصية والجماعية. كل لحن أشبه بوصفة علاجية، لكن أي داء كان يعالج؟ لم يكن زكامًا عابرًا أو صداعًا يمكن تسكينه، بل وجعٌ أعمق، مرضٌ عضال اسمه المعاناة. تلك المعاناة التي فهمها زياد قبلنا جميعًا، وحوّلها إلى لغة تُشبهنا أكثر مما نشبه أنفسنا.

يقول إبراهيم اليازجي: «اللغة مرآة أحوال الأمة». إذًا، كانت لغة زياد مرآة لفشلنا الجماعي. لكنّ تمرّده على الفصحى لم يكن فعلاً لغويًا فحسب، بل موقفًا وجوديًا ضد نظام كامل. زياد لم يكن أكبر من البحر، ولا أبعد من السماء، بل كان أقرب من لساننا إلى قلوبنا. كان هو مرآة أخطائنا، ولم يتفوّه إلّا بالأخطاء التي تشبهنا، حتى لغته كانت خطأً إذ ضرب بقواعد النحو عرض الحائط، ورفض أن يكسوه شيء من قواعد اللغة الأم، إذ تمرّد على الأم وجعلها تتلفّظ بخطايانا جميعاً.

يحتاجنا بقدر ما كنا نحتاجه، تلك هي وظيفة المرايا. لكنّه اختار أن يتخلّى عن صورته المثالية، وانسحب إلى لغة مهشّمة تشبهنا جميعًا مثلما تنسحب النوتة من بين أصابعه أثناء عزفه على آلة البيانو. ما هو هذا الحزن الشخصي إذًا؟ إنّه لغة لا يمكن ترجمتها إلا بالصمت. كم كانت عميقة تلك الفجوة بينه وبين نفسه، وبين نفسه وبيننا.

زياد كان كل شيء. يمكنك أن تستمع لمقدمة مسرحية «ميس الريم» من دون أن يخطر في بالك أن الشخص وراء تلك المقطوعة كان هو نفسه المجنون رشيد في مسرحية «فيلم أميركي طويل». كان هذا وذاك، كلهم في شخصٍ واحد، في كيانٍ واحد وفي ذات تتصارع مع حاجتها إلى أن تكون شيئًا أرفع من واقع لا يمكن الترفّع عنه الّا بالانصياع له.

استخدمَ العربية الفصحى في محطات متعدّدة من مسرحياته، كـ«بالنسبة لبكرا شو؟» و«فيلم أميركي طويل» و«بخصوص الكرامة والشعب العنيد» وغيرها، لا بوصفها لغةً حيادية أو عُليا، بل كأداة تهكّم تُسلّط الضوء على الازدواجية بين خطاب السُلطة والواقع المعاش. الفصحى في هذا السياق لم تكن وسيلة للتنوير، بل قناعٌ بلاغي معصومٌ عن الخطأ ترتديه السلطة لتخدير الناس أو عزلهم عن واقعهم، وتمثيلاً ساخرًا للنخبة الثقافية حين تنفصل عن نبض الشارع.

استُعملت الفصحى في مسرح زياد لتضخيم التناقض بين ما يُقال وما يُعاش، بين اللغة الرسمية والفراغ الفعلي الذي تحجبه. خطابات السلطة بكونها إبرة تخدير موضعية، وعناوين الإذاعة الرسمية باعتبارها ديكورًا وظيفته الأساسية إخفاء الحقيقة، بالإضافة إلى اللغة البيروقراطية الجوفاء. كلّها أدوات لكشف اللاجدوى، لا لإضفاء شرعية. هكذا تنقلب الفصحى إلى مرآة عاكسة لفشل الخطاب الذي أرسى زياد سيّدًا عليه.

علينا أن نفهم تلك اللغة التي لم تكتفِ بأن تكون حزنًاً صامتًا مُتّشحًا بالسواد، بل تحوّلت إلى أغنية وموسيقى جنائزية نعلّق عليها قصصنا الشخصية كأنها شماعة وحيدة في بهو فندق مكتظ بالواصلين. حزن زياد تجاوز كونه شعورًا فرديًا، صار حزنًا مسموعًا، قدّاسًا يوميًا لشعب بأكمله، وصرخة ساخرة في وجه كل شيء، مرآة نهرب إليها من انعكاس العالم.

لم يشأ زياد التحدّث بمثالية، هرب من مثالية عمّه ووالده واختار أن يكون ناطقًا باسم الفشل والهزيمة، إذ ثمة في الأشياء الفاشلة صورة حقيقية لما آلت إليه تلك الحروب الصغيرة من هزائم افتعلناها نحن اللبنانيون بحق أنفسنا، ولما ارتكبه النظام الطائفي بحقّ شخص بحجم بلد، أو بحجم حلمٍ جامع. الفشل. كان مصيرًا محتّمًا وقد رآه زياد قبلنا، بوضوحٍ وبلا نكران.

لماذا أحببنا زياد، ولماذا صدّقنا هذا الرجل؟ هل لأنه ابن السيدة فيروز؟ أم لأنه لم يرد أن يمتلك أيّ شيء؟ حتى الحقيقة، بالنسبة إليه، كانت مثيرة للسخط والسخرية، كفراشة عالقة في شبكة ممزقة؛ تملك القدرة على البقاء بقدر ما تملك القدرة على الفرار. أحبّه جيل لأنه ابن عاصي، وجيل آخر لأنه ابن فيروز، وجيل ثالث أحبّه لأنه ابن نفسه.

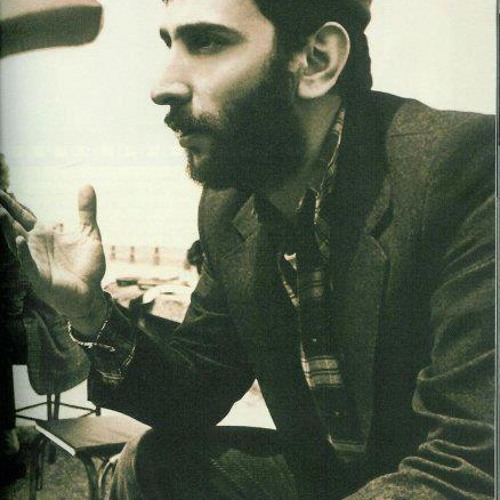

عندما يجلس زياد خلف آلة البيانو، تشعر وكأنك أمام رجل يوشك على أن يسلّم نفسه للصمت. لحظة ترتفع فيها النوتات إلى مقام جديد وُلد للتو، قبل أن يمزّق هذا الصمت بكلمتين أو ثلاث. كأنه يضيف للسكون لغة جديدة، كأن لكل شيء نقيضه: أصابعه تعزف قلبه، ولسانه يرفض ما يفيض به هذا القلب.