تقرير مفصّل عن عوارض سيكوسوماتية لتجارب سيكوجغرافية

* سيكوسوماتيك (النفسي الجسمي): مصطلح في علم النفس مرتبط بتأثير العوامل النفسية، مثل القلق والتوتر، على الجسم.

** سيكوجغرافيا (الجغرافيا النفسية): مفهوم في “الأممية الموقفية” مرتبط بإعادة رسم الخريطة الجغرافية بشكل متعمّد، بناءً على، ومن أجل كشف التأثيرات النفسية للجغرافيا على السلوك البشري.

عتّم يا ليل.. عتّم أكتر

خلّي قناديلنا.. تضوّي أكتر

“موجود بالصندوق”

إذن، الخبر صحيح. انتهى الأمر. لكنّ الشاب العنيد الذي بات على مشارف العقد الرابع من العمر اختارَ أن يناور مرّة أخيرة قبل أن يُسلّم بالأمر. هكذا أيضًا يتصرّف الطفل الذي يُبلعِط في سريره ويبكي رغم علمِه المسبَق أن صراخهُ لن يغيّر شيئًا في حقيقة أن “تِرم” النوم قد حان.

في الصباح الباكر، سأل عنه في شقة بيروتيّة ضيّقة فقالوا أنه انتقل إلى واسع رحمته في بلدة واقعة على متن الجبل. إنطلقَ في موكبٍ حزينٍ ثم عَبَرَ الخطّ الفاصل بين الغربيّة والشرقيّة إلى أن بدأ يتلقّى إشارات من الأرض. قد تكون هذه الذبذبات صادرة من جهاز إرسال جديد استورده بيار الضاهر لهذه المناسبة التي، وبالمناسبة، يبدو أنها أغنَتهُ هو ويتّمتنا نحن.

سارَ مع الباحثين عن نظرة وداع. قالوا له: “تعال معنا إلى الكنيسة، ستَجِد أمام المذبح النظرة الأخيرة التي تبحث عنها. ألقِ النظرة الأخيرة في المكان المناسب واملأ فراغك العتيق به، ثمَّ عُد إلى الصالون لتعزّي الستّ.” وبناءً على التوجيهات، انتظرَ في الصفّ مع ثلّة من الأصدقاء الحالمين.

تقدّمَ خطوتين إلى الأمام، فإذا به في مواجهة صندوق خشبي مقفَل ثُبّتَت عليه لوحة معدنية كُتبَ عليها: “زياد عاصي الرحباني (1951-2025)”. انتهى الأمر فعلًا.

ماذا الآن؟ قالوا: “إملأ الفراغ”. يهرب… ليس منه، بل إليه، يقفز إلى داخل الصندوق. ظلام حالك. صوت ميّ متّى المحمول على الذبذبات الأل-بي-سيّة يردّد الحزّورة التلفزيونية المعتادة: “موجود بالصندوق وبيعمل موسيقى”، طلال حيدر يتّصل للإجابة على الحزورة قبل أن يغلبَه النُعاس: “ولك قوم!”…”في ناس، قالوا قِتِل، في ناس، قالوا مات، في ناس، قالوا فتح عتمة خياله، وفات…”.

فور دخوله الصندوق، شعَرَ بانقباضات أو تشنّجات تَعبُر في جسمه وتتدخّل تدريجيًا في تعابير وجهه وحركة رأسه، تنفجر ثم تنضب، تغيب ثم تعود. يتوجّس: “ربما هي إشارات نابعة من الأرض تنذر بشيء من التحوّل في الشكل والشخصيّة.”

ولأنّ الناس كانوا يشبّهونه، بل يعايرونه أحيانًا بتشبّهه بتلك الشخصية سلوكًا وكلامًا، ولأنه في سنّ العشرين أجبرَ نفسه على أن يَكبُت حتى لا تتكرّر هذه التعليقات، فكّرَ أن هذه الانقباضات العضليّة ليست سوى عوارض تَحرُّر المكبوت وانفلات الرقابة الذاتية – كما يفعل الشعاع في العتمة. هذا ما تخيّله. أمّا في علم النفس فتُسمّى عوارض نفسية جسمية psychosomatic تنتج عن الشعور بالقلق والتوتّر. ثم فكّر أن هذه الإيماءات والأصوات المكبوتة هي كيان بحد ذاته يرفض أن يموت في العتمة، بل أنه كيان يحاول البوح بأمر ما، أن يتشبَث بالجسَد بدل أن يهرب منه.

“كيفو الفوروم؟”

ثم تيقّنَ أن هذه الانقباضات مألوفة، إذ كان يراها دائمًا في وجوه أصدقائه: “من هم أصدقائي؟”. أغلبهم من الذين تعرّفَ عليهم قبل نحو عشرين عامًا في منتدى محادثات إلكتروني اسمه ziad-rahbany.net. أصلاً، ما نفع هذه العوالم من دون علاقات اجتماعية؟

إذًا، التعارف الأول حصل بسبب “حدث” اسمه زياد الرحباني. باغتهم في “أوّل طلعتهم” عندما كانوا وعاءًا فارغًا ينتظر من يملأه، فترسّخ من خلال الموجات الصوتية كحدثٍ مفصليّ في حياتهم. نادى الفرد فيهم وليس الجماعة. وكان كل واحد منهم يتساءل بذهول: “هل هذا الشيء موجود فعلًا؟”. (بربّكم، كيف يعني موجود بصندوق، أخرجوه من الصندوق! دعوه يتحدّث!). كانت المفاجأة على هيئة إنسان خاطبك وخاطبهم بواسطة لغة جديدة كما لم يخاطبك أحد من قبل. تحدّث بلغة عجيبة تدفعك للقول: “أنا الآن أعرف ماذا أريد”. لغة وظيفتها تنشيط المخيّلة: أولاً لأنها فنّ يكثّف الخيال، ثم لأن الوسيط – أي المادة المحصورة بحاسة السّمَع – يفرض عليك ألّا تكون متلقّيًا فحسب، بل أن تبني عالمك من الصفر، أن تتخيّل المساحة، الديكور، الإضاءة والألوان، المسافات بين الشخصيات وطريقة تفاعلها مع بعضها البعض، دفق الكلام ونعمة الصمت، ثمّ حركات الجسد في لحظة التشنّج، كلّ ما تحتاجه لرسم صورة متكاملة في رأسك… وقعت، إذًا هي واقعية.

في عتمة ليالي 2005، كنّا – أي مستمعي زياد الرحباني – قد اعتدنا أن نلتقي افتراضيًا، بعد دوام المدرسة، في منتدى ziad-rahbany.net الالكتروني، والذي أسّسه شاب في الخامسة عشر من عمره يُدعى يزَن. وفي ذلك الوعاء الافتراضي الذي أجمعنا على تسميته “الفوروم” (Forum)، أخفينا هويتنا الحقيقية ولعبنا أدوار وشخصيات تلك المسرحيات، ومارسنا طقوسنا معًا، فبدأنا نرمي الكلام العشوائي والتحليلات الطفولية بالـ 3arabizi، وتشاركنا ما استطعنا إليه سبيلا من الأغاني والصور الفوتوغرافية النادرة المرتبطة بزياد وعوالمه، فجمعناها كالتحف القيّمة. ثم كنّا نستعجل تحميل الأغنية قبل أن تختفي مجددًا عن الشبكة العنكبوتية، نشاركها مع آخرين، وتصبح جزءًا من قائمتنا الموسيقية الطويلة. ومع تداخل العوالم والشخصيات هنا وهناك، أنشأنا في المنتدى – ولاحقًا في العالم الواقعي – صداقات مع Che Ziad و sasouka و Kriza و Abou Farid و Fahed و Che_md و Adrenaline و gingele و Loubna و Bolivar و Monodose و krekOr وغيرهم ممن كانوا في بداية مشوارهم، ولاد 16 أو 17 سنة، بعضهم ما زال يُمَشوِر وبعضٌ آخر غاب في العتمة. حتى أن أحدهم أوحى يومًا ما بأنه التقى على الطريق بـ Kriza، أي أحد أصدقائه الإفتراضيين في المنتدى، وتوسّعت الحادثة المتخيّلة لتُستكمَل بحوار سريع للإطمئنان على المنتدى، فناداه من بعيد: “كريزا، كيفو الفوروم؟” ليُجيبه “كريزا” بحركة رأس وإيماء باليد بما معناه: “منيح”. وما لبث أصدقاؤه، وهم أيضًا من رواد المنتدى، أن قاموا بتصوير فيديو تمثيلي يوثّق المشهد، كإحدى تجلّيات هذا العالم الذي كنا نبنيه في مخيّلتنا. وما المانع في ذلك؟ ألم يحلم رشيد بالحديقة الجميلة التي ادّعَت مِس عايدة أنها موجودة في باحة المستشفى في “فيلم أميركي طويل”؟

“شو في بالصندوق؟”، يعلو صوت ميّ متّى في العتمة مجددًا. يكشُف أحد رواد المنتدى للحاضرين أن الأغنية الإسبانية التي نسمعها لثوانٍ قليلة في مسرحية “بالنسبة لبكرا شو” هي لمغنية إسبانية تدعى “جانيت”. نستمع إلى النسخة الكاملة من الأغنية، ثم نسجّل في موسوعتنا الخيالية أن الأغنية تربّعت على عرش قوائم الموسيقى العالمية عام 1974، ونتخيّل حال الدنيا “بهيديك الإيام” فنطرح فرضيّة بأن الأغنية كانت تُلعلع من جهاز راديو بوسطة عين الرمانة في 1975.

“نفس الشغلة” تتكرّر مع موسيقى “سول شادوز” لـ “جو سامبل” التي سنكتشفها ونحن نستمع، بكل برودة أعصاب وإعجاب إلى “العقل زينة” – برنامج إذاعي من ثمانينات القرن الماضي، ونتعامل مع الأحداث كما لو أنها راهنة، قبل أن يتكشّف صندوق جديد ينتظر من يفتحه. ثم نسمع على كاسيت استحصلنا عليه حديثًا أن هذه المقطوعة “من تأليف أنطونيو كارلوس جوبيم”، فنبحث عن أنطونيو في البرازيل وننطلق منه إلى عوالم موسيقى “البوسا نوفا”. ثم نعرّج شمالًا على موسيقى “السّود” في أميركا و”نُسلطن” على تقاسيم “الجاز”. نُعجَب بـ “أوركسترا البلاك فينغرز” الذي ينتمي إليها “عمر”، أحد نُزلاء مستشفى الأمراض العقلية في “فيلم أميركي طويل”، نُعجَب بالفرقة مع أنها غير موجودة أصلًا، مبلى… هي موجودة، و تأسست في بداية السبعينات في كوتونو عاصمة جمهورية بينين الأفريقية.

“العتمة نعمة”

ولأن العتم شاسع والعوالم المتخيّلة لم تكن تكفي لإشباع رغباتنا، صرنا نتتبع أثرهُ على الطرقات. فنزلنا من قرانا إلى المدينة المسماة بيروت لنربط الشعور بالمكان: “سيكوجغرافيا”. كنا غرباء كما أصدقائنا الافتراضيين في مدينة الملاهي المكتظة بأصناف الحزن والوهم، نتسكّع فيها ونُشير بإصبعنا إلى الكنز فنقول: هنا مسرح البيكاديلي وهو مقفل “من زمان”، هنا الاستوديو، هذا مثقّف الحمرا يدخّن ويدوّن ملاحظاته – هَوَت سنونوَتي على الرماد… هاهاع. هنا حانة كان يعزف فيها زياد، هنا حانة “شي أندريه” الذي صارت أهم من “شي غيفارا”. تخبره “رفيقة دربه” أنها تحبّه لأنه، بالإضافة إلى لائحة طويلة من المزايا والخصائص، فتحَ لها الباب وكزدَرَها في هذه العوالم.

يستأنس عتمة الصندوق. يقول متفاخرًا بالعالم الذي بناه في مخيّلته وصار “يلعب” فيه: “العتمة نعمة”. ملامح المشهد تنقشع تدريجيًا في مخيّلته. يُصاب فهد وعباس باليأس. تصيبه عدوى اليأس فيتملّكه الحزن عليهما وعلى ثورتهما التي لم تبصر النور، وعلى احتمال أن يكون “نزل السرور” “أحلى الفنادق” قد احترق في حرب السنتين و”جُرجر” نزلائه إلى الخنادق. يُسجّل ملاحظة “ثريا” القيّمة حول أسعار الإيجارات الباهظة في بيروت. يصمت عندما تصرخ شخصيّة في المسرحية في لحظة غضب. ثم ينصت إليها عندما تبادرُ لتشرح أسباب غضبَها – أنها ليست على خطأ بل أن الخطأ مورس بحقّها. يشعر بغصّة في حلقه عندما يسمع أن زكريا يريد أن “يعيش عيشة أحسن”، يرتجف خوفًا عندما يتحدّث عن الفقر الذي بدأ يشعر هو أيضًا بأنه “بيفزّع”، يخجَل من أطفال زكريا وثريا اللي “ما إلن تياب كان”. يفتح صفحة بيضاء ليكتُب نقدًا للهوية اللبنانية وهو يستمع إلى مانيفستو زياد أبو عبسي في “شي فاشل”. يُقهقِه مع أصدقائه بعد سماع النشيد اليميني: “يا زياد الرحباني، يا خاين الأمانة، مش معروف أصلَك فصلَك، يمكن منّك لبناني”. يسأل: “شو يعني لبناني؟” لا جواب في العتمة.. يغضب لـ”تلّ الزعتر” وأهل المخيّم. ينحاز لهم بقرار نهائي لا عودة عنه. يُردّد ترتيلة “كرياليسون” ويفكّر أن الفن، كما العتمة، عالم واسع يحوي كل شيء.. ينقَشِع المشهَد أكثر، يميّز بين خندق وآخر، يقف على نقيض من فكرة التاجر، يكتفي بفسحة الأمل.

“عن رحلة بدأت مع زياد الرحباني”

حتى الآن، ما زال مستأنسًا بعتمة الصندوق، بل كان يرى ألوان لا حدود لها في العتمة. الانقباضات والتشنجات تمكّنت منه ولم تعد غريبة عنه. لم يعد يكترث للصدمات الكهربائية المتتالية ودعوات الكَبت، بل صار متمسّكًا بها كفعل تمرّد ومواجهة. كان يمازحها ويدلّلها بهزة رأس تارة وَصَفّ حكي ولعب على الكلام تارة أخرى. كان كل شيء مألوفًا، واضحًا، صريحًا.

كان “الفوروم” بالنسبة له بداية الرحلة، اللقاء الأول، الأحاديث الأولى، والتعامل لأول مرّة مع صحن اللغة من دون شوكة وسكّين. وكان ذلك “أحلى شي” جرّبه في هذه السنّ. ولكنه لم يتوقّف عن ملء الوعاء وبناء العوالم. فكانت “أحلى شي”، a7lashi.com مجلة إلكترونية أسسها مع رواد المنتدى، لم تدم طويلًا بسبب فائض الخيال وضيق المساحة.

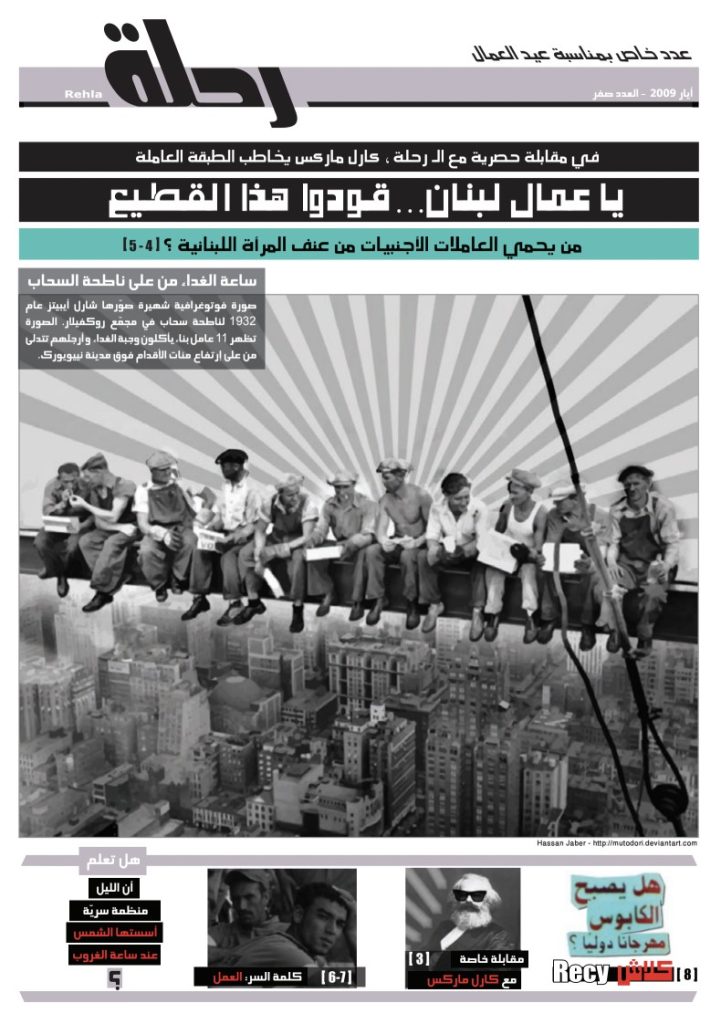

ثم بدأ مشروع جديد يبصر النور في العتمة. مجلة “رحلة”: “نشرة، مطبوعة، منقوعة بروح النعناع، لا تتوخى الربح المادي… تُحفَظ في مكان جاف وبارد. تصدر عن دار الموتير”. يكتب بعد سنوات: “ليس قدرًا أن تكون اللغة سجنًا أو حتّى متاهة”. يتذكّر أن “رحلة” سمّيت بهذا الإسم بسبب مستشفى الأمراض العقلية والإدمان. ففي الفترة التي كان يحضّر فيها مع الشباب للمشروع، صودف صدور تقرير إخباري مصوّر عن مستشفى لمدمني المخدرات في مدينة القدس. وفي التقرير، يجول معدّ البرنامج والمصوّر برفقة طبيب في أحد الطوابق ليتعرفوا على النزلاء. ثم يقتربون من رجل أربعيني ممدّد في سرير بلا قدرة على الحركة أو الكلام. ويبدو في عينيه وكأنه يحدّق في أقصى الأفق. سأل المذيع الطبيب عن حالته، فأجابه أن المريض على هذا الحال منذ ثلاث سنوات. وعن السبب، يقول الطبيب أن هذا الشاب تناول حبّة مخدّر تسمّى “رحلة”، ولم يخرج من رحلته منذ ذلك الحين. إذًا، سنسمّي مجلّتنا “رحلة”.

وصدر العدد الأول من “رحلة” ورقيًا وإلكترونياً في الأول من أيار 2009. وكان الهدف الدفع بمزيد من الخيال إلى هذا العالم، ولكن بشكل موزون يضمن الاستمرارية – شيء يشبه حبّة المخدّر التي تمكّنت من صاحبنا في القدس ولكنها لم تقتله.

الصندوق آخذٌ في الاتساع، الضوء صار حقيقة بفضل لمبات نيون مثبّتة على ألواح حمراء، إنه رواق استوديو يضجّ بالموسيقى من تحت الأرض. يدرك أنه في الأستوديو “ما غيرو” في العام 1986، مع مونيكا وسلمى وستيفاني وكارمن، اللاتي اجتمعنَ حول ميكروفون في غرفة استوديو رقم 2، بينما كانت الفرقة الموسيقية وعازف البيانو الكهربائي يتدربون على الموسيقى الصامتة في ستوديو رقم 1. إلى جانبه، يجلس maalox – أحد رواد المنتدى الذي رحل إلى العتمة في 2006 – وكان قد انخرط معه ذات يوم في 2005 في عملية استمرّت لساعات فوق الأرض وتحت الأرض في راس بيروت بحثًا عن الاستوديو، قبل أن يفتح الحارس أحمد الباب ويستقبلهما ليدخّنا سيجارة، ثم يطردهما بلطف كعقاب على قيام maalox بالعزف خلسة ومن دون إذنٍ على الدرامز.

سار الجميع نحو خشبة مسرح مُظلم ليشاركوا في أداء جماعي لموسيقى “أبو علي” بنكهة ثمانينية كهربائية، تلَتها موسيقى “هدوء نسبي” التي تمدّدت لتخرج من تحت الأرض إلى الرصيف، ثم امتزجت مع صوت زخات المطر والرصاص في تلك الليلة البيروتية الباردة. من هذا المكان، في الثامن والعشرين من شهر تموز 2025، خرج زياد الرحباني من الصندوق وتركنا فيه لنلعب الموسيقى، نلهو مع الشخصيات، نصنع في العتمة ما نريد.

***

بعد انتشار خبر الوفاة، راحَ – الشاب العنيد الذي بات على مشارف العقد الرابع من العمر – يتبادل عبر “واتساب” التعازي مع رواد المنتدى وأعضاء “أحلى شي” و “رحلة” الأوائل – أولئك الذين رأى في وجوههم نفس الانقباضات والتشنّجات المألوفة. يصرّح فرنسوا بجملة واحدة متذكّرًا ما صنعه زياد: “عمل فينا منيح”. يعقّب ميلاد: “عمل كل شي.” هم أيضًا تلقّوا إشارات من الأرض وتحمّلوا الصدمات الكهربائية المتتالية ثمّ قالوا: “أنا الآن أعرف ماذا أريد.”